【2025年最新版】熱中症対策に関する法令・義務と企業が取るべき対応とは?

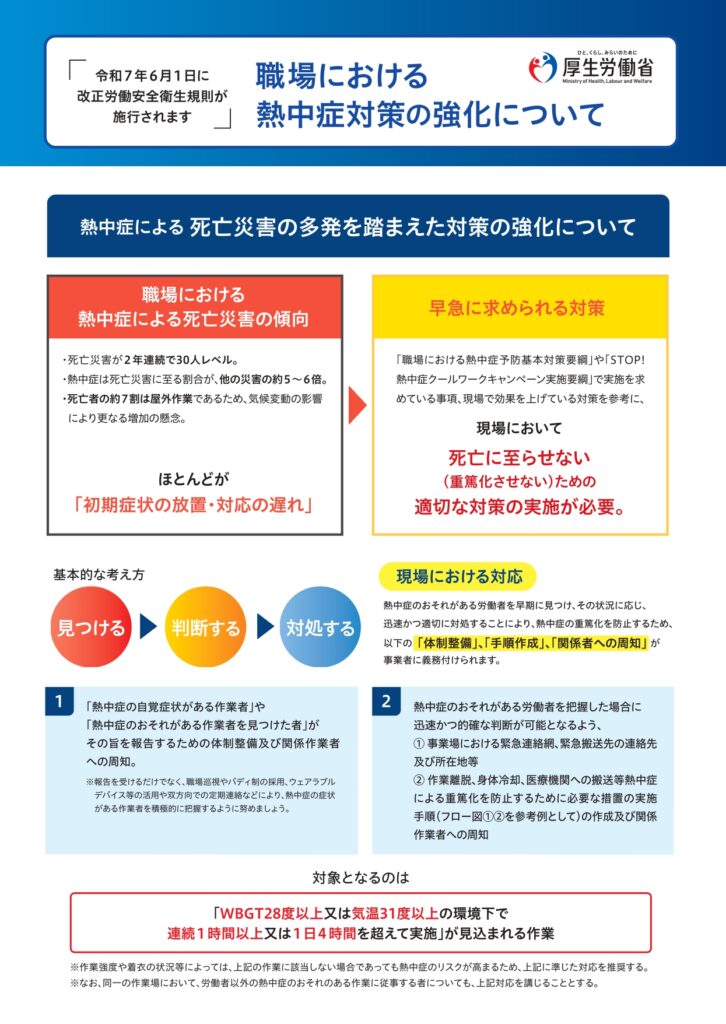

厚生労働省は4月15日、企業に熱中症対策の強化を求める労働安全衛生法の省令改正を公布しました。(改正労働安全衛生規則 熱中症)

屋内に加えて、屋外作業に対策の対象を拡大させ、熱中症の恐れのある労働者への対応手順の作成が求められています。

対策を怠った場合は罰則の対象となるため、対策は必須の課題となりそうです。

6月1日より施行されます。

とはいえ、

「厚生労働省の“熱中症に関する通達”って、具体的にどんな内容?」

「2025年から義務化されるって聞いたけど、何をすればいいの?」

そんな不安や疑問をお持ちの企業担当者や安全衛生管理者の方へ、本記事が解決のヒントをお届けします。

このたびの労働安全衛生規則の見直しにより各企業は、熱中症による健康障害の疑いがあるを早期発見し重篤化を防ぐための対応が義務付けられます。

具体的には

「報告体制の整備」

「実施手順の作成」

「関係者への周知」

の3つがあげられます。

■本記事で得られる内容

- 厚生労働省の通達・法令の要点と背景がわかる

- 2025年に施行される“義務化”内容と企業の具体的な対応方法がわかる

- 安全配慮義務違反や労災のリスクを回避するための実践的な対策がわかる

■本記事の信頼性

本記事は、これまでに7万人以上の安全衛生教育を提供してきた教育機関が執筆しています。オンライン対応で、業界平均よりもリーズナブルな価格での教育支援を行っており、企業の現場に即した知識を数多く発信してきました。

熱中症対策に関する通達や法改正情報を、初心者にもわかりやすく整理しているので、読み終えるころには「今、自社が何をすべきか」が明確になります。

大切な従業員を守る体制を今から整えておきたい方は、ぜひ最後までご覧ください。

熱中症予防とは?基礎知識と背景

熱中症予防教育とは何ですか?

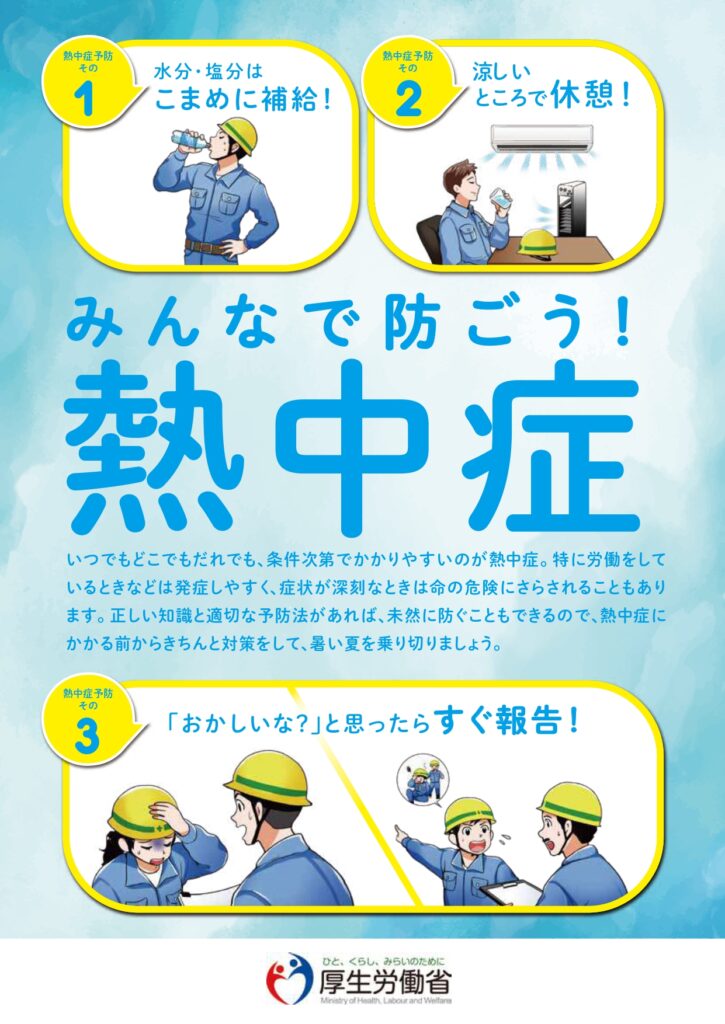

熱中症予防教育とは、労働者が自ら熱中症を防ぐ行動がとれるように、正しい知識や対処方法を身につけるための教育です。これは、屋外や高温多湿な環境で働く方々にとって、命を守るための非常に重要な取り組みです。

とくに建設業や運送業、製造業などでは、真夏の高温環境での作業が多く、熱中症のリスクが非常に高くなります。こうした業種では、個人の注意だけでなく、企業としての対策と教育の整備が欠かせません。

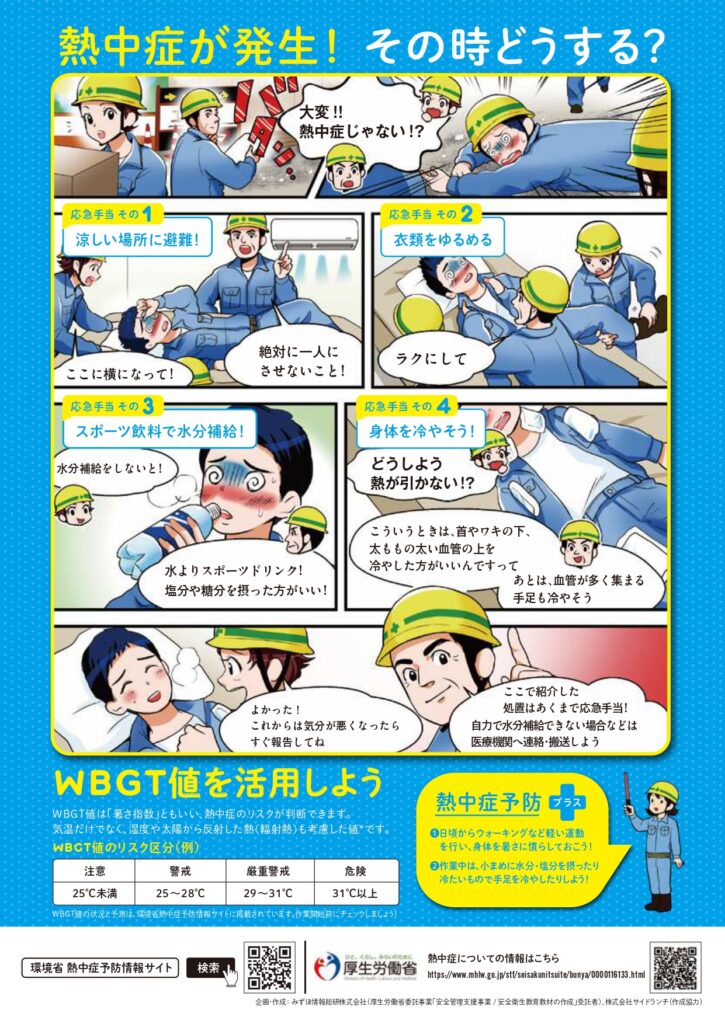

また、厚生労働省が定めた「職場における熱中症予防対策マニュアル」にも、作業前に従業員へ予防教育を行うことが推奨されており、「WBGT値」などの暑さ指数の理解や、水分・塩分補給のタイミング、初期症状への対処方法などを学ぶことが求められます。

たとえば、以下のような教育項目が代表的です:

- 熱中症の症状と進行パターンの把握

- 高リスクな作業環境での注意点

- 予防に必要な服装や行動

- 緊急時の対応方法(救急措置の手順)

実際に、厚労省の資料によると、教育を受けた職場では、熱中症による救急搬送数が半数以下に減ったという報告もあり、教育の有効性は高く評価されています。

このように、熱中症予防教育は「やればいい」というものではなく、**命を守る実践的な知識として企業に求められる“最低限の備え”**といえます。

中症予防に関する法規は?

熱中症予防に関して、直接的な法律は存在しませんが、関連する法律や通達がいくつかあります。主に関係するのは以下の法規です。

【関連法規の一覧】

| 法規名 | 内容 |

|---|---|

| 労働安全衛生法(第22条) | 事業者は労働者の安全と健康を確保するため、必要な措置を講じなければならない |

| 労働安全衛生規則(第592条) | 高温作業に関する措置を定めており、水分の補給や換気、休憩時間の確保が必要 |

| 安全配慮義務(民法・判例ベース) | 事業者は労働者が健康を損なわないように注意する義務を負うとされている |

加えて、厚生労働省からは毎年「職場における熱中症予防対策に関する通達」や「重点取組事項」が発表されており、以下のような対応を事業者に求めています。

- 暑さ指数(WBGT)による作業可否判断

- 水分・塩分補給のための設備の整備

- 体調不良者への早期対応

- 作業者・管理者への事前教育

たとえば、2023年の厚労省通達では、「WBGTが31℃を超える場合、原則として作業を中止すること」が求められています。

つまり、「法で直接禁止されていないからやらなくてもいい」ではなく、通達や規則に従って対策を行わないと、結果的に法令違反や安全配慮義務違反につながる可能性があるということです。

熱中症予防のための安全衛生とは?

熱中症予防を職場でしっかり行うためには、安全衛生管理の仕組みが欠かせません。安全衛生とは、労働者の命や健康を守るための活動や制度のことを指し、熱中症対策もこの一環です。

安全衛生面から見る熱中症対策の主な柱は以下の3つです。

- 作業環境管理:換気や遮熱対策、ミストファンの設置などにより、職場環境自体の温度・湿度を調整

- 作業管理:休憩時間の確保、作業時間の短縮、暑い時間帯の作業回避などのスケジュール調整

- 健康管理:日ごろの体調チェック、作業前の健康確認、体調の悪い人を休ませる仕組みなど

このような取り組みを定着させるには、衛生委員会の活用や、管理職への教育も重要です。厚労省のマニュアルにも、**「管理監督者が先頭に立って熱中症対策を指揮する体制」**が望ましいとされています。

たとえば、ある運送会社では、「熱中症対策リーダー」を各チームに配置し、WBGTの記録や水分補給の声かけを実施した結果、熱中症による離脱者が前年比ゼロになったという報告もあります。

また、労働災害防止団体(建災防や中災防)からも、具体的な対策資料や指導マニュアルが公開されており、無料でダウンロードして社内で活用することもできます。

このように、安全衛生の観点から見た熱中症対策は、「従業員を守る」ことはもちろん、「企業を守る」ことにも直結する非常に重要な取り組みです。事業者としては、自社に合った現実的な対策と教育の定着が求められます。

厚生労働省が通達している熱中症関連の法令と通達

職場における熱中症予防対策の基本

厚生労働省は、毎年「職場における熱中症予防対策」に関する通達を出しており、全国の事業所に向けて、具体的な対策の実施を呼びかけています。通達では、労働災害の中でも特に注意が必要な「熱中症」を防ぐために、事業者が取るべき対応が明確に示されています。

2023年度の例を挙げると、厚生労働省は次のような対策を求めています:

- 暑さ指数(WBGT値)を測定し、作業環境に応じた対応を行う

- 水分・塩分をこまめに補給できる体制の整備

- 作業時間・作業方法の見直し(特にWBGT値が31℃を超える場合)

- 体調不良者を早期に発見し、適切な対応を行う

- 作業前の健康チェックや教育・訓練の実施

これらは「努力義務」ではありますが、万が一事故が発生し、これらの対策が講じられていなかった場合、労働安全衛生法や民法に基づく安全配慮義務違反とされることがあります。

たとえば、建設現場でWBGT値が33℃を超える中で十分な休憩が与えられず、作業員が熱中症で倒れたケースでは、企業側に管理責任が問われ、労災認定および損害賠償が発生しました。

つまり、厚生労働省の通達は単なる「お知らせ」ではなく、命を守る行動を取るためのガイドラインです。事業者にとっては、社員の健康を守るためだけでなく、法的なリスクから会社を守る意味でも、必ず実施すべき内容といえるでしょう。

通達に基づいた企業の対応の基本方針

厚生労働省の通達に基づいて、企業が取るべき基本方針は大きく分けて3つに整理できます。

- 作業環境の把握と記録

暑さ指数(WBGT値)を定期的に測定し、記録を残す。これにより、暑さの程度に応じた対策を講じる根拠となります。 - 個別対策の実施

暑さが厳しい日には、作業の短縮や休憩時間の延長を行う。また、作業服の工夫(通気性の良い素材、空調服など)や、日陰・ミストファンの設置など環境整備も含まれます。 - 教育と意識づけ

従業員に対して熱中症の基礎知識や症状の初期対応について定期的に教育を実施します。管理職や現場リーダーに対しても、熱中症予防の責任と対応方法を周知することが求められます。

企業によっては、これらの対策を「熱中症対策マニュアル」として社内に配布したり、日々の朝礼時に「熱中症予防チェックシート」を活用しているところもあります。

たとえば、ある物流企業では「WBGT測定と水分補給の記録簿」を導入し、全作業員が1日2回、体調チェックを記入する運用に変更した結果、過去3年間で熱中症による救急搬送がゼロになったという実績があります。

厚労省が毎年出す重点取組事項は、現場で即活用できる資料が豊富に掲載されています。これらを活用して社内のルールや仕組みに反映させることで、効率的に対策が進みます。

熱中症予防教育は義務ですか?

熱中症予防教育そのものは、法律で“義務”とされているわけではありません。しかし、労働安全衛生法では、「事業者は労働者の安全と健康を確保するために必要な措置を講じなければならない」と定められています(第22条)。

また、厚生労働省の「職場における熱中症予防対策マニュアル」では、予防教育は熱中症対策の柱の一つとして推奨されており、事実上の「実施が望まれる義務」として位置づけられています。

教育の実施が強く求められる背景には、以下のような理由があります。

- 熱中症は自覚症状が出にくく、本人も気づかないことがある

- 適切な知識を持たないと、初期症状を見逃してしまう

- 対処が遅れると重症化し、命に関わることもある

実際に、教育を受けた従業員とそうでない従業員とでは、症状への気づき方や対応力に大きな差があるとする報告も出ています(労働安全衛生総合研究所調べ)。

また、教育の有無は、万が一の事故後に企業の責任を問われる場面で大きく影響します。「教育していなかった」「危険を知らせていなかった」となると、安全配慮義務違反とされるリスクが高くなるため、教育の実施は企業のリスクマネジメントの観点でも重要です。

具体的な教育内容には、以下が含まれます:

- 熱中症の症状とその見分け方

- 水分補給のタイミングと方法

- 熱中症予防グッズの使用方法

- 作業者同士の声かけと見守り

さらに、最近ではeラーニングや動画教材を使った教育方法も普及しており、社員が自分のペースで学べる環境も整いつつあります。

LiveAirではその場で質問をできたり、学習効率の高いオンラインでのライブ形式にて教育を提供しています。

このように、法的に義務でなくても、企業が熱中症教育を行うことは、従業員を守るために欠かせない行動であり、結果的に企業の信頼性を高める要因にもなります。今後、義務化の動きが強まる可能性もあるため、今のうちから準備しておくのが賢明といえるでしょう。

2025年施行予定の熱中症対策義務化とその概要

義務化の背景と目的

2025年6月より、企業における熱中症対策が「努力義務」から一歩進み、罰則付きの義務化として施行される予定です。この動きの背景には、近年の猛暑の深刻化と、職場における熱中症による死傷災害の増加があります。

厚生労働省が公表している「職場における熱中症による死傷災害の発生状況」によると、2022年は全国で531人が熱中症で労働災害と認定されており、そのうち20名が死亡しています。

また、夏季にWBGT(暑さ指数)が「厳重警戒」または「危険」とされる日数は、過去10年間で平均して年々増加傾向にあり、気候変動の影響が無視できないレベルとなっています。

これまでの「推奨」だけでは、対策が徹底されないケースも多く、従業員の安全確保や労働災害の防止には限界がありました。そこで政府は、予防策を明確に義務化し、違反時には罰則を設けることで、すべての企業に確実な対応を求める方針に転換したのです。

特に中小企業においては「人手が足りない」「ノウハウがない」といった理由で対策が遅れがちでしたが、今回の義務化では、小規模事業者も対象になると見られ、全産業への周知と対応が急務となります。

義務付けられる熱中症対策の内容

2025年の法改正により、企業が実施すべき熱中症対策は、以下の3つの柱に沿って整理されています。

報告体制の整備

企業は、従業員が熱中症の初期症状を訴えた際、迅速に社内で共有・報告できる体制を整備することが求められます。

ポイントは以下のとおりです:

- 作業中の異常をすぐに伝えられる連絡体制(例:専用の連絡アプリや当番制度)

- 報告を受けた管理者が対応できるマニュアルの整備

- 体調異常時の一時退避や救急対応の明確化

この仕組みは「報告の遅れ」によって重症化するリスクを防ぐために重要であり、報告体制の未整備は“怠慢”と見なされる可能性がある点にも注意が必要です。

実施手順の作成

熱中症対策の実施には「誰が・いつ・何をするか」を明文化した手順書(マニュアル)の作成と社内周知が義務となります。

例としては以下のような内容が盛り込まれます:

- 毎朝のWBGT(暑さ指数)測定と対応レベルの決定

- 作業スケジュールの調整方法(時間帯・休憩の頻度)

- 熱中症発症時の初期対応手順と119番通報基準

- 従業員の教育スケジュールと記録管理

厚労省は「職場における熱中症予防対策マニュアル」の中で、こうした手順作成のテンプレートを示しており、企業はそれを参考に、自社の実情に合わせて手順化する必要があります。

関係者への周知

実施手順が存在していても、実際に現場で行動できなければ意味がありません。そのため、全従業員に対する定期的な教育や説明会の実施が義務付けられます。

具体的には以下のような取り組みが想定されています:

- 年1回以上の熱中症対策講習(新入社員含む)

- 管理者向けのリーダー教育(判断基準や対応訓練)

- ポスターや掲示物による注意喚起

- eラーニングを活用した教育履歴のデジタル管理

教育が徹底されることで、従業員自身が「自分の身は自分で守る」意識を高め、全社的な対策強化につながります。

怠った場合の罰則とは?

今回の改正により、熱中症対策を怠った企業には行政指導や改善命令、最悪の場合は罰金や刑事罰が科される可能性があります。

労働安全衛生法に基づき、以下のような罰則が適用されることが想定されています:

| 違反内容 | 予想される措置 |

|---|---|

| 熱中症対策の未実施 | 労働基準監督署による是正勧告または指導 |

| 改善命令違反 | 罰金刑(最大50万円以下)または書類送検 |

| 死傷災害の発生 | 安全配慮義務違反での損害賠償請求リスク |

特に死亡事故など重大な労災が発生した場合、企業の社会的信用や取引先との関係にも大きな影響を与えるため、「うっかり対策していなかった」では済まされません。

過去の判例では、「通達に沿った対策を講じていなかった」ことが違法性の根拠とされ、企業側が多額の損害賠償を支払ったケースも報告されています。

そのため、「努力義務だった時代」とは異なり、義務化後は明確な罰則対象となることを理解し、今から準備を始めておくことが重要です。特に中小企業にとっては、今から社内整備を進めることで、後々のリスクを大きく減らすことができます。

安全配慮義務とは?企業が問われる責任安全配慮義務の定義と法的根拠

安全配慮義務とは、事業者が労働者の生命や健康を守るために必要な配慮をする法律上の義務のことです。この義務は、明確に「労働契約法第5条」や「民法第415条(債務不履行)」により根拠づけられており、企業が単に「労働時間や給与を守ればよい」というものではなく、働く環境の安全を守る責任も負っていることを意味します。

たとえば、厚生労働省が発表する「職場における熱中症予防対策マニュアル」には、WBGT(暑さ指数)の測定や、休憩・水分補給の確保、作業の中断判断などが掲載されており、これらの対策を怠ると“安全配慮義務違反”と見なされる可能性があります。

また、民法における安全配慮義務違反は、以下のような要素で判断されます:

- 事業者が危険を予測できたか

- 対応する手段を講じたか(または講じなかったか)

- 結果として、労働者に健康被害が出たか

つまり、「気づかなかった」「慣れていたから」といった理由では通用せず、予見可能であるにもかかわらず放置した場合、企業は法的責任を問われるのです。

熱中症が安全配慮義務違反になるケース

では、実際にどのような状況で「熱中症=安全配慮義務違反」となるのでしょうか?以下のようなケースが該当します。

【違反が認定されやすいケース例】

| ケース | 内容 |

|---|---|

| 作業環境が高温だったにもかかわらず冷房設備が設置されていなかった | 「設備面での安全配慮なし」と判断されやすい |

| WBGT値が高いことを把握していたが、作業を続行させた | 「危険を予測しながらも対応しなかった」と評価される |

| 休憩や水分補給の指示がなく、長時間作業を強いた | 「指導・管理義務の放棄」と見なされる |

これらはいずれも、「熱中症という病気」が原因ではなく、「それを防ぐ措置を取らなかったこと」に問題があるとされ、企業側に責任が問われます。

とくに労働災害として申請される場合、労基署は事業者の対応状況を詳細に調査します。結果、適切な措置が取られていなかったと判断されれば、安全配慮義務違反に基づいて損害賠償の対象となることもあります。

実際にあった判例と教訓

実際に、熱中症に関連する安全配慮義務違反の裁判例も存在します。その一つが、2009年に大阪府内で起きた建設現場作業員の熱中症死亡事故です。

この事案では、真夏の高温下において、休憩時間が十分に設けられず、冷房設備もない環境で作業が行われていた結果、作業員が熱中症を発症し死亡しました。裁判では、次の点が争点となりました

- 事業者がWBGT値や気温に関する情報を事前に把握していたか

- 作業中止や休憩指示などの措置が取られていたか

- 被害者に健康リスクがあることを予見できたか

結果として、裁判所は「事業者には熱中症のリスクを回避する義務があったにもかかわらず、必要な措置を講じなかった」として、安全配慮義務違反を認定。遺族に対して数千万円の損害賠償命令が下されました。

この判例が示す教訓は明確です。「事前に防げた可能性がある事故」は、法律上、企業の責任とされるのです。とくに熱中症のように、予防策が明確に存在するリスクについては、対策の有無が法的評価に直結します。

熱中症と労災認定の関係

熱中症が発生した場合、それが「労災」として認定されるかどうかは、労働基準監督署の判断に委ねられます。しかし、一定の条件を満たせば、熱中症は労災に認定される可能性が高いとされています。

労災認定のポイントは以下の通りです。

【労災認定の主な判断基準】

- 被災が「業務中」に発生している

- 被災した環境が「高温」「多湿」など熱中症のリスクが高い状況だった

- 労働者に持病や特殊な要因がなく、業務が主な原因と考えられる場合

厚生労働省の「労災補償業務統計(2022年)」によると、熱中症に起因する労働災害のうち、実に85%以上が労災として正式に認定されています。これは、熱中症が「業務環境によるもの」として客観的に証明しやすいことが理由です。

さらに、労災と認定された場合、企業は補償責任を一部免れるものの、それとは別に「安全配慮義務違反」で民事上の損害賠償を請求されるリスクがあります。

つまり、労災認定=企業の責任がゼロになるわけではないという点に注意が必要です。むしろ労災が発生した事実自体が、「対策が不十分だった」という評価につながることもあるのです。

企業としては、熱中症の発症を未然に防ぐ努力が第一であり、発症後の「対応」だけでなく、発症前の「予防」の徹底こそが、最大のリスクマネジメントになります。

企業が行うべき熱中症対策とリスク回避方法

作業環境管理:休憩場所の整備

職場での熱中症を防ぐには、作業環境の整備が不可欠です。特に「休憩場所の確保と改善」は、熱中症予防の最も基本的かつ効果的な手段のひとつとされています。

厚生労働省が発行している「職場における熱中症予防対策マニュアル」でも、作業環境管理の中で特に「風通しの良い休憩場所」「日陰の確保」「冷房の効いた空間の設置」が重要視されています。

具体的な整備項目としては以下のようなものが挙げられます:

- 冷房が効いたプレハブや仮設テントの設置

- 遮光ネットやミストファンの設置

- ベンチ、扇風機、冷たい飲み物の配置

- WBGT(暑さ指数)モニターの設置と表示

【実例】 ある建設会社では、現場に冷房付きの休憩車両(通称:クールワゴン)を導入。休憩時間ごとに作業員が車内で体を冷やせるようにした結果、熱中症による救急搬送件数が前年比で0件になりました。

このように、適切な休憩場所を整備することで、熱中症の発症リスクを大幅に下げることができます。

作業管理:作業時間の短縮

熱中症は「高温」「湿度」「日差し」などの外的要因に加えて、「長時間の作業」も発症の大きな原因です。そのため、作業時間を適切に管理・短縮することは非常に効果的な予防策です。

厚生労働省では、WBGT(暑さ指数)を基準に、以下のような作業時間管理を推奨しています

| WBGT値 | 推奨される対応 |

|---|---|

| 28℃〜30℃ | こまめな休憩、水分補給、冷却措置 |

| 30℃〜31℃ | 作業時間の短縮、1時間に2回以上の休憩 |

| 31℃以上 | 原則、作業の中止を検討 |

また、以下のような工夫も現場で実施されています:

- 午前中に重作業を集中させ、午後は軽作業へ変更

- 早朝・夕方の涼しい時間帯に作業を振り分ける

- 作業班ごとのシフト制で連続作業を回避する

【実例】 ある運送会社では、夏季限定で配送時間帯を変更し、11時〜15時の配送を停止。結果、従業員の体調不良者がほぼゼロになり、事故件数も減少しました。

作業時間の見直しは業務効率にもつながり、安全と生産性の両立が可能になります。

健康管理:労働者の健康状態の確認

熱中症は、作業環境だけでなく個々の健康状態にも大きく左右されます。したがって、作業前や作業中の健康チェックは、企業が行うべき重要な管理項目です。

厚労省の指導では、次のような項目のチェックが求められています:

- 体温測定(発熱がないか)

- 睡眠不足や前日の飲酒などの確認

- 既往歴(高血圧、心臓病、糖尿病など)の有無

- 自覚症状(だるさ、めまい、吐き気)の申告

これを実施する方法としては、

- 作業前チェックリストの配布と提出

- 体調チェックアプリやLINEボットの活用

- 現場リーダーによる口頭確認と記録

【実例】 ある介護施設では、毎朝の健康チェックをタブレットで自動記録する仕組みを導入。個々の健康状態をデータで把握することで、熱中症の予兆を事前に察知し、早期対応が可能になりました。

健康管理は「管理されている」と思わせずに「見守られている」と感じてもらう運用がカギです。

救急措置の重要性

万が一、熱中症が発生してしまった場合に備えた「救急措置の体制づくり」も重要です。対応が数分遅れるだけでも、重症化や命に関わるリスクが高まります。

厚労省のマニュアルでは、以下の手順が推奨されています

- 意識確認・呼びかけをする

- 涼しい場所に移動させる

- 衣服をゆるめ、体を冷やす(首・脇・太もも)

- 水分・塩分の摂取を促す

- 意識がない場合は救急車を呼ぶ(119番)

また、以下のような体制整備も必要です

- 各現場に熱中症対応キットの設置(氷嚢、経口補水液など)

- AEDの設置と使用訓練

- 現場ごとの救急対応マニュアルと訓練の実施

【実例】 ある工場では、年に1回「熱中症対応訓練」を実施。作業員が実際に人形を使って搬送・冷却の手順を行うことで、緊急時に全員が自信を持って対応できる体制を確保しました。

救急措置の習得は、「事故を防げなかった場合の最終手段」ではなく、「命を守る初動対応」です。

安全衛生活動や研修・講習の活用法

熱中症対策は、知識と意識の共有が不可欠です。そのため、企業は従業員への教育・啓発を継続的に行う必要があります。

おすすめの取り組み例は以下のとおりです:

- 年1回の安全大会で熱中症をテーマにした講話を実施

- 外部講師による職場向け熱中症予防講習会

- eラーニングでの反復学習と確認テスト

- ポスター・リーフレット・ステッカーによる周知

厚生労働省や中災防(中央労働災害防止協会)では、無料の教材や資料をオンラインで提供しており、誰でも簡単にダウンロード可能です。

【実例】 ある製造業の企業では、新入社員研修で熱中症予防を必須項目とし、入社1ヶ月後にテストを実施。受講者の熱中症知識が明らかに向上し、行動変容も確認されました。

教育の目的は、「注意喚起」で終わらせず、実際の行動につながることです。そのためには、継続的・計画的な実施が求められます。

労災と保険制度の理解と対応方法

労災と保険制度の理解と対応方法

熱中症は、仕事中や通勤中に発症した場合、一定の条件を満たせば**労働災害(労災)**として認定されます。労災と認められると、治療費や休業中の補償などが受けられ、労働者にとっては大きな支えになります。

厚生労働省が示す基準によると、熱中症が労災として認定されるためのポイントは以下の通りです。

【労災認定の主な条件】

- 業務中または業務に密接に関連した場面で発症していること

- 高温・多湿な環境など、作業条件が熱中症のリスクを高めていたこと

- 本人に持病や私的要因がなく、主に業務が原因と判断される場合

また、厚労省が公開している「職場における熱中症による死傷災害の発生状況」によると、2022年には531件の熱中症が労災として報告され、そのうち20名が亡くなっています。この数字は、前年の479件から増加しており、猛暑や気候変動の影響を受けて労災件数が年々増加していることを示しています。

【認定されやすい業種例】

- 建設業:屋外での作業が多く、直射日光の影響を受けやすい

- 製造業:高温の機械や工場内での作業環境によりリスクが高い

- 運送業:トラックの荷下ろし時や長時間運転による体温上昇

このような業種では、熱中症のリスクが高いため、発症すれば原則として業務起因性が高いと見なされ、労災認定される可能性が高くなります。

労災保険の補償内容と申請の流れ

熱中症が労災と認められると、労災保険からさまざまな補償が受けられます。以下は主な補償内容です。

【労災保険の補償内容】

| 補償の種類 | 内容 |

|---|---|

| 療養補償給付 | 医療費が全額補償される(自己負担なし) |

| 休業補償給付 | 休業4日目以降、平均賃金の80%が支給される |

| 障害補償給付 | 障害が残った場合、等級に応じて支給 |

| 遺族補償給付 | 死亡した場合、遺族に年金または一時金が支給 |

【労災申請の流れ】

- 労働者が発症し、医療機関で「労災申請用の診断書」を受け取る

- 事業主が所定の労災様式(5号様式など)に記入・押印

- 労働基準監督署に書類を提出

- 調査・審査ののち、認定通知が届く

ポイントとしては、企業が労災を隠したり、申請に協力しないことは違法行為にあたるため、正確かつ迅速な対応が求められます。

【実例】 ある物流企業で、ドライバーがトラックの荷下ろし中に熱中症を発症し入院。労災申請により入院費・治療費・休業中の補償が全額支払われたことで、従業員本人は安心して治療に専念できました。企業側も、早期の労災申請対応により労働局からの行政指導を回避できたという好事例です。

使用者賠償責任保険の必要性

労災が発生した場合、労災保険で補償される部分は公的制度の範囲内に限られますが、それとは別に企業が損害賠償請求を受ける可能性があります。特に「安全配慮義務違反」が認定された場合、企業には民事上の賠償責任が生じます。

そこで必要とされるのが「使用者賠償責任保険」です。

【使用者賠償責任保険とは】

- 労災事故によって企業が負う損害賠償責任をカバーする保険

- 従業員からの慰謝料請求や弁護士費用なども補償対象

- 労災保険ではカバーできない“企業の法的リスク”を補完

【補償される事例】

| 事例 | 補償される費用 |

|---|---|

| 遺族から慰謝料請求された | 慰謝料・裁判費用など最大1億円程度 |

| 弁護士に対応を依頼 | 弁護士費用や訴訟費用 |

| 和解金の支払いが発生 | 和解金支出も一部カバー |

この保険に加入することで、**万が一の裁判リスクにも備えることができ、経営の安定を守る手段となります。**中小企業向けには、比較的安価な掛け金で加入できるプランも多く提供されています。

【実例】 ある製造業の企業では、従業員が熱中症で倒れ、家族から慰謝料として800万円の請求を受けました。労災申請は通ったものの、安全配慮義務が不十分だったとして民事訴訟に発展。しかし、使用者賠償責任保険で弁護士費用と和解金の大半がカバーされ、企業の資金負担を最小限に抑えることができました。

このように、「熱中症=単なる健康問題」ではなく、法的・経済的リスクと隣り合わせであることを踏まえ、保険による備えが非常に重要です。企業規模に関係なく、事前のリスクヘッジとして検討すべき制度といえるでしょう。

講習・教育・支援情報

どんな人が講習対象になるか?

熱中症予防のための講習は、特定の職種や立場の人だけでなく、暑熱環境で働くすべての労働者とその管理者が対象になります。特に、以下のような環境・業種に従事している人は、講習の受講が強く推奨されています。

【講習受講が求められる主な対象者】

- 屋外作業者(建設業、造園業、道路工事など)

- 高温作業に従事する人(製鉄、鋳造、厨房業務など)

- 屋内でも空調のない現場で働く人

- 高齢者や体調に不安のある作業員

- 作業の指示や安全管理を担う管理者・現場監督

厚生労働省の「職場における熱中症予防対策マニュアル」でも、「特別教育」や「安全衛生教育」の一環として、すべての職場で定期的な教育の実施が必要であるとされています。とくに夏場の繁忙期に向けて、新入社員やアルバイトなど経験の浅い作業員は重点的に教育することが望ましいと明記されています。

講習会の内容(カリキュラム)

熱中症予防講習のカリキュラムは、実際の現場での対応力を高めることを目的とし、知識と行動の両面から学べる内容で構成されています。

一般的な講習の構成は以下のとおりです

| 講習内容 | 詳細 |

|---|---|

| 熱中症の基礎知識 | 原因、分類(Ⅰ度~Ⅲ度)、発症メカニズムなど |

| 症状の見分け方 | 軽度~重度までのサインと対処法 |

| 予防行動の実践 | 水分・塩分補給、服装、休憩タイミング |

| 緊急時の対応 | 応急処置、119番通報の基準、救急法 |

| 環境管理の方法 | WBGT測定、日陰・空調設備の整備ポイント |

| ケーススタディ | 過去の労災事例を元にした討議形式の演習 |

また、管理者向けの講習では、安全配慮義務やリスクアセスメントの重要性についても取り上げられるため、経営層や現場監督も積極的に参加することが望まれます。

【実例】 ある建設会社では、年に1回、全社員に対して4時間の熱中症講習を義務化。講習後には理解度テストを実施し、不合格者は再講習を受けるルールとすることで、対策意識を組織全体で徹底しました。

各種講話・テキスト・論文情報

熱中症に関する専門的な情報も、講習や安全大会での「講話ネタ」として非常に役立ちます。特に以下のような資料は、社内啓発活動に活用しやすくおすすめです。

【情報源の例】

- 厚生労働省「熱中症による労災統計」:業種別・地域別の発症件数

- 中災防「安全衛生活動事例集」:実際に取り組まれた熱中症対策の紹介

- 国立環境研究所「WBGTの将来予測レポート」:温暖化に伴うリスクの可視化

- 学会発表資料や業界専門誌:現場視点の考察や技術対策の研究結果

- ※LiveAirではオリジナルテキストの提供も行っております

【実例】 ある地方自治体では、**「熱中症ゼロチャレンジ月間」**として、労働災害防止協会の講話資料をもとに市内企業向けセミナーを開催。配布資料として厚労省と気象庁の共同資料を使用し、行政と民間が一体となった啓発活動に成功しました。

こうした各種資料を社内報や掲示板に活用することで、講習の“その場限り”を防ぎ、継続的な意識付けが可能になります。教育は一過性のものではなく、「文化」として根づかせることが最終目標です。

まとめ

今回は「熱中症 通達」に関する法令・義務・対策を網羅的に解説しました。企業が法令を正しく理解し、的確に対応することで、従業員の安全と企業のリスク回避が可能になります。以下に本記事の要点を整理します。

- 厚労省通達の要点を確認

- 2025年の義務化に備える

- 安全配慮義務を理解する

- 労災と保険制度を把握

- 実践的な対策を整備する

- 教育・研修を定期実施する

正しい知識と備えが、事故ゼロの職場づくりにつながります。

熱中症予防対策セミナーなどを有効活用して対策してまいりましょう。

【参照情報】

- 厚生労働省:令和7年「STOP!熱中症 クールワークキャンペーン」を実施します

- 厚生労働省:多言語リーフレット(熱中症対策)日本語

- 厚生労働省:多言語リーフレット(熱中症対策)英語

- 暑さ指数(WBGT)簡単計算ツール

【LiveAir開催 安全衛生教育】

- 2025年05月10日(土)09:00~13:00:オンライン開催→この日時で申し込む

- 2025年05月30日(金)09:00~13:00:オンライン開催→この日時で申し込む

- 2025年06月09日(月)09:00~13:00:オンライン開催→この日時で申し込む

- 2025年06月23日(月)09:00~13:00:オンライン開催→この日時で申し込む

- 2025年07月02日(水)09:00~13:00:オンライン開催→この日時で申し込む

- 2025年07月19日(土)09:00~13:00:オンライン開催→この日時で申し込む

- 2025年08月07日(木)09:00~13:00:オンライン開催→この日時で申し込む

- 2025年08月22日(金)09:00~13:00:オンライン開催→この日時で申し込む

メールでのお問い合わせ

電話でのお問い合わせ

この記事を読んだ方へのおススメ

-

2025/07/10

2025/07/10熱中症応急処置 × 救命講習 現場対応力を高める3時間研修

現場で“その時”が起きたら、あなたは動けますか? 猛暑が当たり前になった近年の夏季――建設現場における「熱中症による体調不良」や「救急搬送」は、今や他人事ではありません。 実際に、全国の現場で作業員が倒れ、救急車で搬送さ […]

-

2025/03/21

2025/03/21熱中症予防労働衛生教育の必要性と、管理者が担う役割

【熱中症予防労働衛生教育の必要性と、管理者が担う役割】 毎年、気温上昇とともに深刻化する「熱中症」。特に建設現場や屋外作業現場においては、命にかかわる事故につながる重大なリスクです。厚生労働省が推進する「クールワークキャ […]